O TANNENBAUM

O Tannenbaum

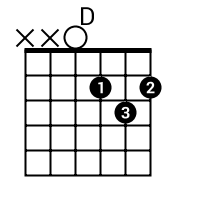

O

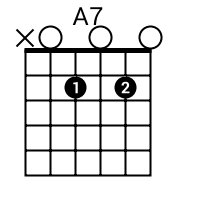

wie

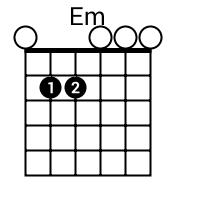

Du

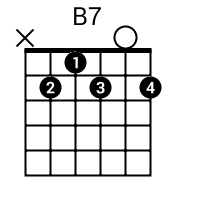

nein auch im Winter,

O

1. O Tannenbaum, O Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter?

Du grünst nicht nur zur Sommerzeit,

nein auch im Winter, wenn es schneit.

O Tannenbaum, O Tannenbaum,

wie grün sind deine Blätter?

2. O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

Wie oft hat schon zur Weihnachtszeit

ein Baum von dir mich hocherfreut!

O Tannenbaum, o Tannenbaum,

du kannst mir sehr gefallen!

3. O Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren:

Die Hoffnung und Beständigkeit

gibt Trost und Kraft zu jeder Zeit,

o Tannenbaum, o Tannenbaum,

dein Kleid will mich was lehren.